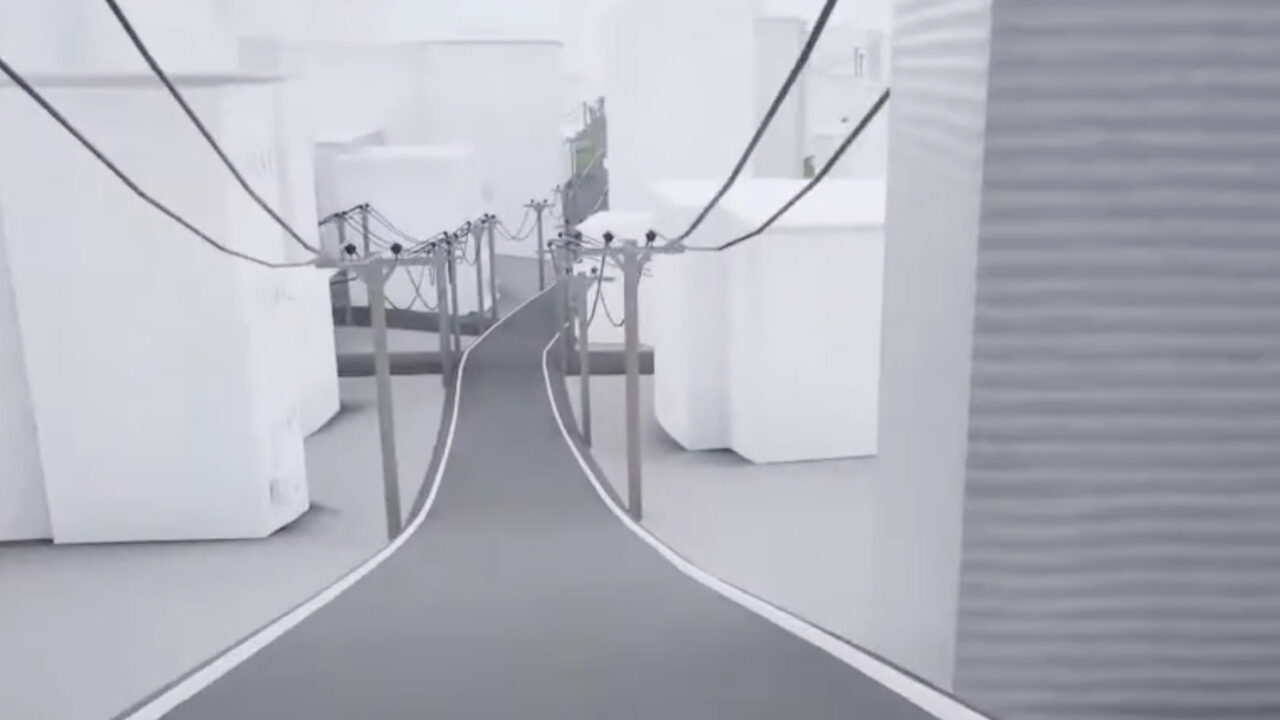

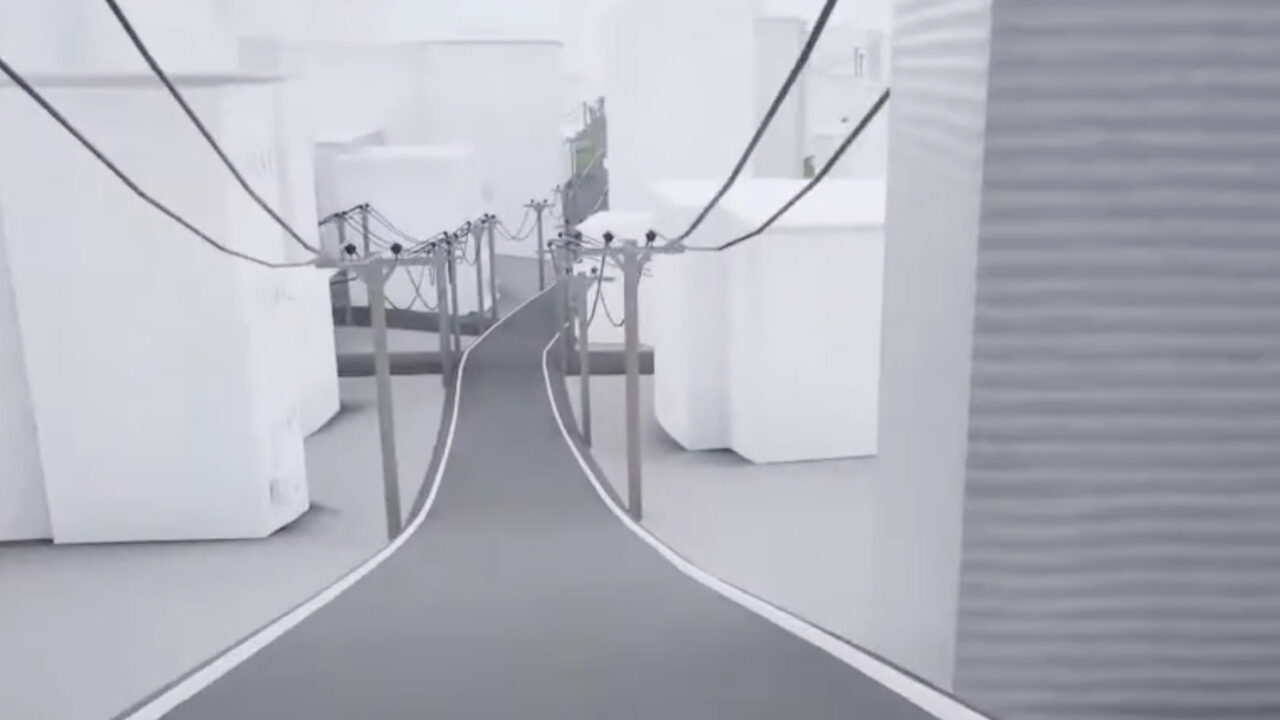

「Lostscape」

三木若菜(デザイン・建築学課程4年)

矢野絢子(デザイン・建築学課程4年)

松本健太郎(デザイン・建築学課程3年)

「Lostscape」は、認知症の祖母の精神世界に迷い込んで街を徘徊し、拾ったアイテムに纏わる「記憶から地図を描く」というゲームですが、そのアイデアはどこから来たのですか。

松本:「Everywhere at the End of Time」という認知症をテーマにした音楽アルバムがあって、認知症の症状が進行するかのように音楽がどんどんホワイトノイズっぽくなっていく作品なんですけど、それがHoudiniを使ったプロシージャルなモデリングと親和性が高いんじゃないかと思って。

矢野:3人でコンセプトを考えていたときに、自分の記憶の中で持っている都市の景観と、実際に体験している景観がお互いに作用し合って変わるみたいなアイデアを話していたんですけど、そのときに松本くんがその作品を例として持ってきてくれて、具体的なイメージが出来てしっくりきたという感じです。

矢野絢子さん

アイデアを具体化する際にどんなことを意識していましたか。

矢野:東京の青梅市を参考にしてワールドを作ったんですけど、「郊外の都市」というイメージがまずあって、高齢者の数が東京の中で多い都市を調べて選んだという感じです。あと、miroにボードを作って、都市のイメージ写真を貼ったり、認知症で景観が崩れていく様子に合うイメージをピンタレストで探してみたりとか、そういう共有をチームでしてました。

松本:ゲームの体験設計に関しては、作って試してはやり直すという繰り返しでした。どう体験してもらうかを考えるのが一番難しくて。コンセプトや意図していることはあっても、それが体験として伝わらなければゲームとしての価値はないと思ったので、そこをずっと考えながら作ってました。

松本健太郎さん

作品を作る中で難しかったことは何ですか。

三木:ゲーム内で拾って欲しいものに対してマーカーを付けてたんですけど、私的にはそれがすごい主張してるものだったので、プレイヤーは何だろう?って気にしてくれると思ったら全然気にしてくれなくて。プレイヤーはそこにまず辿り着けないとゲームが始まらないなと思っていたので、最終講評会でレビュアーの皆さんが体験している姿をハラハラしながら見てました。

三木若菜さん

松本:そもそもゲームとして成立するには、そのアイテムにたどり着いて拾ってもらわないといけないけど、今回のコンセプト的にそのマーカーは分かりやす過ぎてはいけなかったし、探索してほしいっていう意図があったので、そこのバランスがすごく難しかったです。

矢野:作ったワールドは本物の都市に近いようなものを最初は目指していて、最終講評会の段階ではまだ途上っていう感覚だったんです。でも、講評会でレビュアーの先生方もおっしゃっていたんですけど、それがゲーム内で迷う体験とマッチしてるというか、作り込みすぎない感じが迷わせることに繋がったのかなっていう講評をいただいて、それはすごく嬉しかったです。ただやっぱり、路地にちょっと入ってみるとか、迷う体験の種類を増やすアップデートはもう少しやりたいという思いはあります。

今回のワークショップの経験は今後何かに活かせそうですか。

三木:趣味でMAYAなどの3DCGツールは触っていたんですけど、Houdiniは慣れない部分も多かったです。でも、すごい便利だなって思う部分が大きくて、MAYAを含めてツール相互でできることもあるので、格段に自分のやれる幅が広がりました。個人制作も捗りそうなので、今回のワークショップで学べてよかったです。

矢野:いつも建築課題のプレゼンテーションは図面やパースなどの2Dがメインで、そこに模型を作ったりというのが入ってくるんですけど、プレゼンテーションの方法として、こういうメタバースも使えるのかなという感覚はあります。一つの建築を扱うとなると難しいとは思うんですけど、都市と建築というか、都市と建築の間というか、そういうときのプレゼンテーションの新しい方法が垣間見れた気がしました。

松本:都市スケールのデザインリサーチは大学の研究でもたくさん行われていると思うんですけど、最終的なアウトプットとしてそれが冊子になる以外に、こういうゲームだったり、ワールドとしてリサーチ結果がアウトプットできる可能性があるということを知れたのが、すごく可能性があってよかったと思います。

—

開催概要

期間:2024年3月4日〜4月19日(全14回)

場所:オフライン・オンライン同時開催

主催:京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab

協賛:インテル株式会社、サードウェーブ

協力:FabCafe Kyoto、CGWORLD(ボーンデジタル)

—

講師・運営

堀川淳一郎[建築系プログラマー/アルゴリズミックデザイナー/京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab特任研究員]

井上智博[京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab]

孫詩禹[京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab]

小野里琢[京都工芸繊維大学 水野研究室/合同会社Poietica 共同代表]

中島由喜[京都工芸繊維大学在籍]

—

ワークショップWebサイト

https://fabcafe.com/jp/events/global/2403-04_parametric-world/

最終プレゼンテーション動画

https://www.youtube.com/live/e3zYzVgmKcs

「Lostscape」

三木若菜(デザイン・建築学課程4年)

矢野絢子(デザイン・建築学課程4年)

松本健太郎(デザイン・建築学課程3年)

「Lostscape」は、認知症の祖母の精神世界に迷い込んで街を徘徊し、拾ったアイテムに纏わる「記憶から地図を描く」というゲームですが、そのアイデアはどこから来たのですか。

松本:「Everywhere at the End of Time」という認知症をテーマにした音楽アルバムがあって、認知症の症状が進行するかのように音楽がどんどんホワイトノイズっぽくなっていく作品なんですけど、それがHoudiniを使ったプロシージャルなモデリングと親和性が高いんじゃないかと思って。

矢野:3人でコンセプトを考えていたときに、自分の記憶の中で持っている都市の景観と、実際に体験している景観がお互いに作用し合って変わるみたいなアイデアを話していたんですけど、そのときに松本くんがその作品を例として持ってきてくれて、具体的なイメージが出来てしっくりきたという感じです。

矢野絢子さん

アイデアを具体化する際にどんなことを意識していましたか。

矢野:東京の青梅市を参考にしてワールドを作ったんですけど、「郊外の都市」というイメージがまずあって、高齢者の数が東京の中で多い都市を調べて選んだという感じです。あと、miroにボードを作って、都市のイメージ写真を貼ったり、認知症で景観が崩れていく様子に合うイメージをピンタレストで探してみたりとか、そういう共有をチームでしてました。

松本:ゲームの体験設計に関しては、作って試してはやり直すという繰り返しでした。どう体験してもらうかを考えるのが一番難しくて。コンセプトや意図していることはあっても、それが体験として伝わらなければゲームとしての価値はないと思ったので、そこをずっと考えながら作ってました。

松本健太郎さん

作品を作る中で難しかったことは何ですか。

三木:ゲーム内で拾って欲しいものに対してマーカーを付けてたんですけど、私的にはそれがすごい主張してるものだったので、プレイヤーは何だろう?って気にしてくれると思ったら全然気にしてくれなくて。プレイヤーはそこにまず辿り着けないとゲームが始まらないなと思っていたので、最終講評会でレビュアーの皆さんが体験している姿をハラハラしながら見てました。

三木若菜さん

松本:そもそもゲームとして成立するには、そのアイテムにたどり着いて拾ってもらわないといけないけど、今回のコンセプト的にそのマーカーは分かりやす過ぎてはいけなかったし、探索してほしいっていう意図があったので、そこのバランスがすごく難しかったです。

矢野:作ったワールドは本物の都市に近いようなものを最初は目指していて、最終講評会の段階ではまだ途上っていう感覚だったんです。でも、講評会でレビュアーの先生方もおっしゃっていたんですけど、それがゲーム内で迷う体験とマッチしてるというか、作り込みすぎない感じが迷わせることに繋がったのかなっていう講評をいただいて、それはすごく嬉しかったです。ただやっぱり、路地にちょっと入ってみるとか、迷う体験の種類を増やすアップデートはもう少しやりたいという思いはあります。

今回のワークショップの経験は今後何かに活かせそうですか。

三木:趣味でMAYAなどの3DCGツールは触っていたんですけど、Houdiniは慣れない部分も多かったです。でも、すごい便利だなって思う部分が大きくて、MAYAを含めてツール相互でできることもあるので、格段に自分のやれる幅が広がりました。個人制作も捗りそうなので、今回のワークショップで学べてよかったです。

矢野:いつも建築課題のプレゼンテーションは図面やパースなどの2Dがメインで、そこに模型を作ったりというのが入ってくるんですけど、プレゼンテーションの方法として、こういうメタバースも使えるのかなという感覚はあります。一つの建築を扱うとなると難しいとは思うんですけど、都市と建築というか、都市と建築の間というか、そういうときのプレゼンテーションの新しい方法が垣間見れた気がしました。

松本:都市スケールのデザインリサーチは大学の研究でもたくさん行われていると思うんですけど、最終的なアウトプットとしてそれが冊子になる以外に、こういうゲームだったり、ワールドとしてリサーチ結果がアウトプットできる可能性があるということを知れたのが、すごく可能性があってよかったと思います。

—

開催概要

期間:2024年3月4日〜4月19日(全14回)

場所:オフライン・オンライン同時開催

主催:京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab

協賛:インテル株式会社、サードウェーブ

協力:FabCafe Kyoto、CGWORLD(ボーンデジタル)

—

講師・運営

堀川淳一郎[建築系プログラマー/アルゴリズミックデザイナー/京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab特任研究員]

井上智博[京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab]

孫詩禹[京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab]

小野里琢[京都工芸繊維大学 水野研究室/合同会社Poietica 共同代表]

中島由喜[京都工芸繊維大学在籍]

—

ワークショップWebサイト

https://fabcafe.com/jp/events/global/2403-04_parametric-world/

最終プレゼンテーション動画

https://www.youtube.com/live/e3zYzVgmKcs